قصة “رحلة المدير باصماجيان” للكاتب كيفورك أبيليان (1)

كان الجميع يتحدث عن المربي “باصماجيان” في القرية والمنطقة، في حقيقة الأمر، لم يكن أستاذاً أو معلماً فقط. ففي الماضي وبعد أن كان مربياً لزمن طويل أصبح مديراً لمدرسة “أوسومناسيراتس” لسنوات طويلة، حتى أن الكثيرين لا يعلمون متى بدأ “بصمجي” كمدير، ويعتقد أنه سيبقى مديراً لطالما وجدت المدرسة، كما يعتقد أن المدير والمدرسة سيبقيان معاً الى الأبد.

كان يتم تقييمه من قبل الأجداد والأولياء والأبناء بسوء وحسنة، فهو المدير ولا يمكنهم فعل غير ذلك. كان “بصمجي” يملك خصلة أخرى يتحدث عنها الجميع، وكيف لا يتحدثون وبيته مليء بالبنات. كان الناس يتحدثون عندما كانت بناته صغاراً أما عندما كبرن فهناك الكثير للتحدث. إيه، لطالما أنه في البيت المجاور للنبع هناك فتيات شقراوات وسمراوات فاتنات كانت قلوب كثير من الشبان وحتى الصبية تخفق عند مرورهم أمام البيت. فالأمر يستحق إلقاء حتى نظرة واحدة على إحدى بنات “بصمجي” ويمرون لشرب الماء.

كان البعض يقول إن “بصمجي” وبعد أن أنجب ابنته الثانية والثالثة وثم الرابعة أقسم أن يستمر في ذريته حتى تنجب له زوجته ولداً، فهو بحاجة الى ولد ليحافظ على اسم العائلة والأهم أن يخلد اسم عمه “نشان”. تكرّم الولد ورأى النور بعد البنت الخامسة وغدا يوم عمادة “نشان” يوم عرس بالنسبة للمعلم “بصمجي”.

ازداد الحديث عن “جوزيف باصماجيان” بعد زواج الفتيات، فقد تقدم خمسة شبان أرمن ونالوا الحظ ليقرعوا بابه ويصبحوا أصهار “بصمجي”. وبعدها، صارت بناته وأصهاره وبطبيعة الحال أحفاده يتحدثون عن “بصمجي” الأب والحماة والجد بدءاً من كسب واللاذقية وحلب وبيروت وحتى ألمانيا. تزوج الولد وسنحت له الفرصة لذكر اسم “بصماجيان” في بيروت وثم الإمارات، حتى في نيوزيلاندا هناك من يتحدث عن هذا الرجل، لأن أحد أحفاده كان مستقراً هناك.

ذلك الرجل الذي التحم مع المدرسة وعاش معها ومن أجلها، توفي من أجلها أيضاً وبشكل فجائي. ففي أحد الأيام صعد الى المكتبة – النادي وشعر بارتباك كبير، ولم يرغب بالذهاب الى البيت في تلك الحالة، كان هو زينة المكتبة ومن واجباته الضرورية أن يمر يومياً الى هناك ويتبادل مع الآخرين الآراء والمواضيع السياسية والوطنية والقروية.

في ذلك اليوم عندما دخل مرتبكاً بلع القهوة بصعوبة، ما الذي حصل؟ لقد طرح عليه مفتش حكومي مقطب الحاجبين أسئلة كثيرة وهو ينفث دخان سيجارته الكريه في وجه “باصماجيان”، وكان الاستجواب يطال المؤسسة التي يلتحم بها، ماذا سيحل بمستقبل المنطقة، لا قدر الله، إن أغلقت المؤسسة التربوية بروحها الأرمنية.

لم يخبر أحداً في النادي رغم إصرار وتساؤلات الموجودين، أما في البيت فقد فتح قلبه لزوجته وكشف عن همومه، وبعد نصف ساعة سقط على الأرض ومات الرجل الذي سخَّر أكثر من نصف قرن من حياته في التربية والتعليم.

في ذلك اليوم وفي الأسابيع المقبلة لم يتحدث الناس، بطبيعة الحال، عن موضوع آخر سواه، واأسفاه على المعلم “بصمجي”.

وبهذه المناسبة تذكر الكثيرون أنه قبل سنوات طويلة وجِد “نشان” والد المعلم “بصماجيان” في بيروت مطروحاً على الأرض أمام محطة العربات، فلم تحتفل العائلة بعيد القديس “هاكوب”.

* * *

رغم ذلك، كان “بصمجي” موضع الحديث في القرية والمنطقة على مر السنين، لكن الناس لم تكن تتحدث عن مغامرته الكبيرة، فالكبار يعرفون أنه من جيل السفر برلك وفقط. وماذا بعد، فالكثيرون كانوا من ذلك الجيل وكل من نجى لديه قصة رحلته الخاصة.

ورغم ذلك كان الجيل الجديد يحيي ذكرى المجازر الكبرى والإبادة في كل عام من كل قلبه وروحه ويقيم الحداد ويستنكر، لكن دون أن يعرفوا قصة رحلة مديرهم المحبوب.

حتى أن بناته وابنه الوحيد يجهلون المأساة التي عاشها والدهم، فقد كان المدير “بصمجي” صندوقاً مغلقاً، وبقي كذلك حتى وفاته لولا أن جارتهم الكبيرة في السن أصرت ووبّخت بناته على أنه دين في عنقها أو انطلاقاً من ضميرها الحي. وكيف لها ألا توبخ سرب الفتيات الماكرات اللاتي تعشقن “الجدة فاني”.

ومن هي الجدة؟. كانت “فاني” الجدة الروحية، فجدتهم الحقيقية كان ضحية الإبادة، ويا لها من امرأة، وكم كان الفرق كبيراً بينها وبين العجوز “فاني”.

صعقت الفتيات اللاتي تعشقن “جدتهن”، وهي أيضاً تسلم روحها الى حفيداتها، وهل يمكن لجدة “روحية” أن تحبهن كل هذا الحب، وتروي لهن كل تلك الروايات الجميلة، فطالبن بالتبرير، ومن يتوجب عليه الإجابة سوى والدهن، المدير “باصماجيان”.

وما الداعي لفتح صندوق مغلق منذ 30-40 عاماً؟ ماذا فعلت تلك الجارة؟ لكن لا مفر من ذلك، وجمع المدير أولاده لإعطائهم التبرير عن سبب غشهم بجدة روحية.

* * *

لم تكن الإجابة سهلة، فعليه أن يروي سيرته الخاصة كاملة. وماذا في الأمر، فالجميع آذان صاغية والصمت يحيط بالغرفة.

في تلك الأيام الخوالي كان يدعى “هوفسيب”، وهو صبي صغير ومعشوق والده ووالدته، ويحب أن يلعب مع الصبية الآخرين في الكنيسة المحروقة، فقد أتى الأتراك قبل عدة سنوات ونهبوا الأرمن وقتلوهم، وقاموا بحرق الكنيسة ذات النوافذ المقوسة الموجودة في الساحة والتي كانت للإنجيليين. وبدأ الناس إعادة إعمار القرية بعد مذابح عام 1909، وتجسيداً لذلك بادر القس “ديكران كونداكجيان” وأشرف على تشييد كنيسة جديدة أكبر من القديمة وأكثر جمالاً وجلالاً.

والى أن ينتهي بناء الكنيسة وبشكل مؤقت كانت أجراس الكنيسة المحروقة المتوضعة على سقفها تدق أثناء القداديس أيام الأحد وتبشر بالأعراس وعيد رأس السنة الجديدة، كما وبطبيعة الحالة تنعي الأموات.

وفي أحد الأيام، قام رفاق “هوفسيب” في اللعب بقطع لعبتهم المسائية ودقوا الجرس بصبيانية شيطانية. وشد “هوفسيبيك” الحبل مرتين فهرعت النسوة الشابات وحتى الأرامل من بيوتهن القريبة والبعيدة. ما صوت الجرس هذا؟ يا يسوع. فالجرس لا يقرع للنعي بعد الغروب، وماذا يعني الطنين غير المنتظم. فلم يمض وقت طويل على المجازر، هل هي مذابح جديدة أم نهب من جديد، وبأي ذنب سيذبحون ويسلبون هذه المرة، أين هو الرب الرحيم الشفوق الذي لم يتوانوا عن تمجيده بكل اللغات والطقوس.

وكيف يعلم هؤلاء الرجال والنسوة أن الذي يحدث هو لعب صبياني بحت، لهؤلاء الشياطين. ويا له من نذر شؤم، ففي ليلتها وفي الأيام التالية انتظر الناس والخوف والشك يلفح بهم. أي مصيبة تنتظرهم.

ما من تفسير يواسي الناس ويطمئنهم، واستمر طنين جرس الإنجيليين الذي ينذر بالشؤم بإقلاق هؤلاء الذين لم ينسوا بعد قسمتهم من مذابح “أضنا” التي جرت قبل ست سنوات فقط. وما أدراهم أن الآتي أعظم، من كان يتنبأ أن الجميع كانوا سيسلكون طريق النفي؟ وليس لبضعة أيام بل لسنوات طويلة. وهذه المرة لن يقتل مئتان أو ثلاثمائة، بل سيقتل الآلاف بعيداً عن قراهم، ويتعرضون للجوع والعار، إنهم سيُذبحون.

شمط القس “ديكران” آذان الصبية الشياطين وحذرهم، ولكن ما الفائدة، فالفزع الذي تركه طنين الأجراس بين الجمهور سيبقى في قلوبهم .. حتى التهجير، حتى المجازر..

لم تتأخر أخبار الشؤم عن المذابح والتهجير القسري المفروضة على الأرمن في المناطق البعيدة، وأهالي كسب أيضاً سيهجَّرون. ولم التمييز أليسوا هم أيضاً أرمن؟

وفي إحدى الليالي، كان “نشان باصماجيان” يحمل بين ذراعيه ابنته “ماري” وابنه “هوفسيب”، ولا يستطيع إبعاد أطفاله الاثنين عن ناظريه، كان هذا الرجل بطبعه الحساس يبكي ولا يخبئ دموعه عن أطفاله، كانت زوجته هي أيضاً تبكي، إلا أن الطفلين لا يفهمان ما يجري في البيت.

وفي الصباح التالي، خرج “باصماجيان”، المعروف باسم (واعظ)، من البيت وعيونه الى الخلف والطفلان أمام الباب يراقبان خروج والدهما. رغم عدم إدراكهما ما يجري كانا يبكيان الآن، لكن الأم تبكي أكثر من الجميع، فمثل جميع الرجال “نشان” ذاهب الى “العسكرية”… وأي عسكرية، في الحقيقة هو ذاهب للالتحاق “بطابور العمالة “. فالآلاف من الأرمن الشبان والرجال المتزوجين تم نفيهم بفضل خداع الحكومة العثمانية لكي يلتحقوا بالفرق المشؤومة ويعملوا كالعبيد وفي النهاية يُقتلوا.

وبعد ترحيل شباب المنطقة جاء دور الباقي، فكان الجميع يخرجون من بيوتهم ويرحلون الى أماكن غير معروفة، وقد تحولت سيدات شابات الى كائنات لا حول لها ولا قوة بعد أن أبعد أزواجهن، والآن هن على طريق المجهول.

لقد سكت “هوفسيب” ولا يجرؤ أن يسأل الآن، والخوف يعصر قلبه، فمتى يعود ليلعب بحرية غير آبه مع رفاقه في سعادة طفولية. وهل سيعودون؟ وماذا سيجري معهم وماذا سيجري لوالده؟

وبعد أن ساروا يوماً بأكمله أمضوا الليلة في مكان بعيد حيث أبعدت بعض الفتيات عن المجموعة رغم بكائهن وصراخهن وشكوى أقربائهن، وكان صوت البكاء والنحيب يضعف كلما ذهبن بعيداً، ومن الوادي العميق كان يرتفع صدى بكاء الفتيات المساكين ونحيب أمهاتهن اللاتي لحقن بهن ويملئ الظلام الدامس بالرهبة. كان الفزع قد ألمَّ بالجميع. وقد رأى “هوفسيب” كيف يغتصبون جارتهم “شاكي” الجميلة. وكان العسكري التركي يجر بكل حقارة الفتاة البائسة من شعرها المجدول. لم يفهم “هوفسيب” ما يجري، ومن يستطيع أن يفهم شيئاً؟

استمتع قائد الفرقة والضابط بعذرية الفتيات الأرمنيات وأشبعا غريزتيهما بما يكفي، وتركا أمهات تلك الفتيات لبعض العساكر، وثم أسكتوا الجميع وما نفع تلك الكائنات بعد أن وجدوا المؤنة ضمن مجموعة المهجرين. كم كان الجمال أمراً رهيباً حينما يستلم العساكر الفاسقون “عملية الحفاظ” على المهجَّرين.

وفي اليوم التالي، بدت هذه الرحلة غير مفهومة بالنسبة لـ”هوفسيب” ومن في عمره، لماذا لا يعودون أدراجهم، لما يحمل العساكر تلك الوجوه الشرسة، لا أحد يجد أجوبة لتلك الأسئلة. سوف يسيرون فالتعب ليس من ملكيتهم، وأما الدموع المتفجرة واللعنات المتطايرة من أفواههم كانت تثقل الجو.

قطعوا الجبال والوديان، فالتوقف ممنوع، عليهم أن يسيروا، ومن لا يرغب أو لا يقدر على السير عليه أن يموت، لا يهم..

وصلوا بعد عدة أيام الى مكان يسمى “جسر الشغور”، وهو السوق المعروف لدى أهل كسب. قلائل هم من رؤوا ذلك المكان لكن الجميع سمع عن شهرته، وأول شيء رآه القادمون هو ماشية من الأبقار، افترقت بعض الأبقار عن الماشية وأتت لتلهس أيدي أصحابها. لقد هجَّروا وأتوا بتلك الأبقار الى السوق ليتحولوا الى ذهب طنان ويملؤوا جيوب العساكر وقطاع الطرق.

كان ثمة أرمن غيرهم موجودين في تلك المدينة المليئة بمجموعات الذباب والأوساخ. كانوا يلبسون زياً مختلفاً تحول الى ثياب رثة ويتحدثون بلهجات غير مفهومة من مناطق مختلفة نفي منها هؤلاء الأرمن.

ما إن وصلوا الى السوق حتى اشترت “روحانة” والدة “هوفسيب” القليل من الخبز والجبن والحلاوة. فأكل أفراد العائلة من تلك الخيرات ولم يشبعوا، واضطر “هوفسيب” أن يحمل أخته “ماري” ذات الأربع سنوات، وهو ابن الثامنة، فكم كانت أخته ثقيلة عليه، وأما الآن بعد أن أكل واستعاد قوته يستطيع حمل أخته “ماري”.

يا ليت أباه “نشان” كان معهم، لكان حملها هو. فكم اشتاق إليه ليلعب بالندبة في أعلى جبهته، أوه، تلك الندبة، هو لا يدري كيف توضعت هناك، كان يعتقد أن والده مختلف، ولد هكذا والندبة على جبهته، لم يكن يعلم أن والده تلقى ضربة فأس على رأسه عندما كان عمره عاماً واحداً خلال مجازر عام 1909، إلا أن ذلك “الكافر الخنزير” بقي حياً.. كان “هوفسيب” يحب أن يلعب بالطربوش الذي يغطي الندبة ويرفعه وينزله بإصبعه.. أين والده كي يحتمي به؟ والدته لا تبكي الآن، وكيف لها أن تبكي ودموعها جفت.

وبعد اسبوع أو اسبوعين ظهر منير أفندي مسؤول مجموعتهم الذي يشعر بفرح كبير وهو يؤدي مهمته. لقد كان رجلاً فاسقاً فظيعاً. رغم شكله القبيح كان يحب انتقاء أجمل الفتيات في المجموعة ويتلذذ بهن، وبعد ذلك يكون قتل تلك الفتيات أمراً مباحاً، فاغتصاب وقتل البنت الكافرة عمل يرضي الله … عندما وصلت مجموعة “هوفسيب” الى جسر الشغور اختفى منير أفندي، مما خفف وطأة الجو الظليل والثقيل على المهجَّرين. وظهوره من جديد كان يسبب هماً جهنمياً للمهجرين.

وبذلك، وبطلب من منير أفندي قام العسكري المنادي بجمع المهجَّرين، ليسيروا من جديد، الى أين، لا يهم بالنسبة الى منير، ما هو إلا فاعل خير لينقذ الناس من ذباب السوق.

ماذا كان يفعل أعظم وأشرس أفندي في الجيش العثماني، لقد قسم المجموعة الى فئتين بالعصا الغليظة في يده، ولأن العصا صماء وعمياء فكان يفصل أفراد العائلة الواحدة، قسم منها سيسلك الطريق الجنوبي والآخر الطريق الشمالي.

كم كانت تدبيرات منير بك العمياء تفزع العائلات المنقسمة، فالأبناء والأخوات والأخوة ينشقون الى الأبد، وشبه معجزة ألا تنشرخ عائلة، فلم يكن منير وعصاه مهتمين بتلك التفاصيل. يا للمعجزة، فعائلة “باصماجيان” لم تنقسم، وسلك “هوفسيب” وأخته “ماري” والأم الطريق الشرقية، كم كانت فرحتهم كبيرة بأن أفراد العائلة لم يتبعثروا. أما العائلات الأخرى فكان النحيب يتعالى أمام تفرقة أفرادها، حتى أنهم كانوا يقبلون أقدام أحصنة العساكر، وماذا تفهم حوافر الحصان من قبلات الأمهات؟

كلما ابتعدوا عن البازار كلما خفت مجموعات الذباب. رغم أن بعض الذباب كان يلتصق بالمهجرين ولا يرغب الابتعاد عنهم، كانوا يلحقون بهم ويلدغوهم بقدر ما يستطيعون ويسببون الازعاج والاشمئزاز. ولكن ابتعاد الذباب لم يكن كافياً لإراحة المهجرين البائسين، كم كان السير في الصحراء صعباً بينما الطريق بين كسب وجسر الشغور يمر بالغابات والأجمة، ويمكن السير تحت الظلال أحياناً، لكن هنا لا ظلال ولا شجيرات، بل هناك الأشواك، وصنادل الأقدام أتلفت، والسير بأقدام حافية أو شبه عارية على الرمال المحرقة أو الحجارة الرملية أمر رهيب.

وأكثر مَن كان يتعذب هم أفراد العائلات الثرية. كان “هوفسيب” يتألم، الى أين يمضون ولم يجَّرون على هذا النحو؟ فهو ومن في سنه لا يستطيعون إدراك الوضع بذهنهم الطفولي، حتى الكبار لا يعلمون ولا يدركون سبب كل ذلك العذاب.

كان الحر الصحراوي يعقبه البرد الليلي، ففي الليل يحلمون بشمس الصحراء الدافئة، وفي النهار يحلمون ببرد الليل اللطيف. فلا شيء يواسيهم لا في الليل ولا النهار، فالعذاب كان يثقل وضعهم، ويوماً بعد يوم يتحولون الى أشلاء مسكينة.

فالحر والبرد، الجوع والعطش، الأقدام المتورمة والمتجرحة، الأجساد شبه العارية، سياط العساكر الخيالة الظالمة، وغرائزهم الجنسية، إضافة الى فقدان الأهل والحزن الذي يسببه، وخاصة حالة الضياع. كل هذه الأمور معاً كانت تجعل وضع “هوفسيب” ورفاقه أسوأ.

لقد سقط ومات الكثيرون على طريق جسر الشغور وحتى الزاوية النائية والبعيدة في الصحراء. من يحصي عددهم، ومن يرغب بإحصاء أعدادهم، وما فائدة العدّ ؟

وذات يوم، جاء العساكر وبشرَّوا المهجَّرين: ” يا كفار، يا خنازير، لقد وصلتم الى نهاية الرحلة، هنيئاً لكم، لكن اعلموا أننا كنا رحيمين حقاً. لا نعلم ما مصيركم بعد الآن، كلما قتلتم باكراً كلما كان الأمر أفضل، فتخلصون..”.

أهي نهاية الرحلة؟ الى أين وصلوا يا ترى، وأدركوا أنهم وصلوا الى مدينة تدعى الرقة، طوبى لهم، حقاً، لأن المدينة تقع على نهر الفرات رغم كونها في الصحراء، و”هوفسيب” لم يكن يعلم أن النهر الضخم ينبع من الوطن أرمينيا ويصل الى تلك الصحراء، ولكن ماذا يمكن للنهر الذي يتشكل من ينابيع أرمينيا أن يفعل لـ”هوفسيب” ومَن واجه القدر نفسه، مادام مالكوه هم الأتراك العثمانيون.

وأول شيء فعلته أم “هوسيب” هو أنها وجدت زاوية لإيواء ولديها، فبعد أن بحثت هنا وهناك وجدت مكاناً في اسطبل في خان، ولما كان الخان مكاناً متدنياً للإقامة فما بالك بالاسطبل، لكن المهم أنهم وجدوا سقفاً يحتمون تحته، فالوقت غير مناسب للتفكير بتلك التفاصيل.

تدبرت الأم أمرها وصار “هوفسيب” يتسول في المدينة لكي يبقوا أحياء، فالمدينة هي بحد ذاتها فقيرة ومتسخة، فما الذي يمكن أن يحصل عليه، ومع ذلك هناك أناس طيبون يعطون بعض الشيء للصبي الأشقر. أحياناً كان “هوفسيب” يذهب الى النهر ليجمع الأعشاب التي تؤكل، فالحسنات التي يتسولها والأعشاب التي يجمعها كانت تشبع بعض الشيء بطون هؤلاء المساكين. ورغم أن طعم تلك الأعشاب كان مراً أحياناً، وهي كانت تسبب لهم الإسهال، لكنها مع ذلك كانت تبقي المهجرين الذين تحولوا الى عظمة وجلدة على قيد الحياة.

* * *

غالباً ما كان “هوفسيب” وهو يجمع الأعشاب مع من يشاركه في القدر يجد جثثاً تطفو على سطح الماء. ففي المرة الأولى فزع “هوفسيب” ورفاقه، فبعض الجثث، وكلهم جثث نساء شابات، كانت متورمة، فهربوا من ضفة النهر دون جمع الأعشاب. وأدلت والدته بتبريرات متهربة، لكن الصبي لم يفهم شيئاً، وماذا سيفهم عن انتحار خائب لفتيات وعرائس ونساء شابات فضّلن أن يحافظن على شرفهن على أن يحيين!

ولكن إن لم يجمع “هوفسيب” ورفاقه الأعشاب خائفين، فسيموتون جوعاً هم وأهلهم. ولذلك اعتادوا شيئاً فشيئاً على جمع الأعشاب من ضفة النهر حتى أمام الجثث الطافية، بشرط أن تكون بعيدة عنهم قليلاً. وبمرور الوقت اعتاد الصبية تلك المشاهد وصاروا يعلقون على هذه الجثة أو تلك ويخمنون عنها، وأكثر ما يجدون أن يقولوه هو عن جثث الأطفال. ويوماً ما يمكن لواحدهم أن يطفو على نهر الفرات. كم كانت الحياة غريبة، فلكي يتمكن هؤلاء الصبية من العيش في جو المجازر باتوا لا يأبهون ولا يفزعون من مجاراة الموتى.

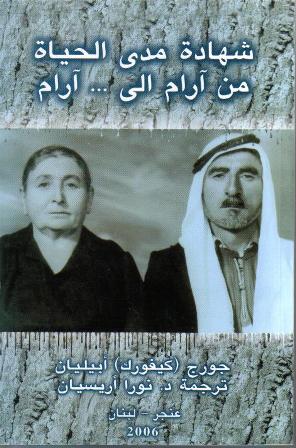

- قصة من كتاب “شهادة مدى الحياة ..من آرام الى آرام” للكاتب كيفورك أبيليان، ترجمة د. نورا أريسيان، عنجر – لبنان، 2006.